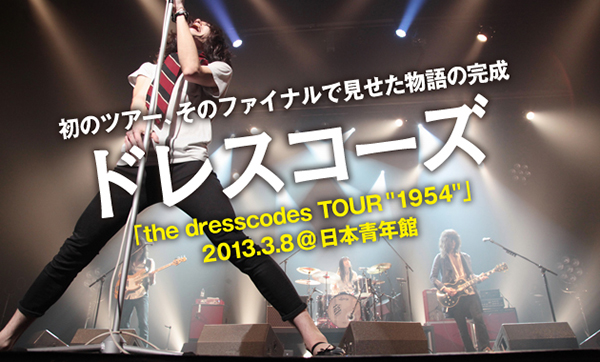

ドレスコーズ「初のツアー、そのファイナルで見せた物語の完成」

ドレスコーズ

「the dresscodes TOUR “1954”」

2013.3.8 @ 日本青年館

ドレスコーズ初の全国ツアーが、この日の日本青年館で幕を閉じた。

私は幸いにも今回のツアーの序盤戦、2日目の渋谷O-WESTでのライヴも観ることが出来た。それらを比較するに、幾つかの変化が見受けられた。その大きな一つが、明らかにバンド「ドレスコーズ」は完成に向かい、そして、おぼろげながら、彼らは<自分自身>に気づき、分かってき出していた。

元々ドレスコーズは手探りから始まった4人組のロックバンドであった。各人の趣味性や趣向を基に、ロックの新しい形、自分たちならではな感じ、誰にも似ていない感を目指していた……とは思うのだが、それはあまりにも範疇が広く、加え、各人の音楽的バックボーンや趣味性、プレイヤビリティも深く、それらの融合や合致を見せると、どうしても多岐多種な音楽性に渡ってしまっていた。しかし、それでもOKだった。何故なら、彼らは<何も似ていないロックバンド>を目指していたのだから。でも、危惧したのは、一つ歯車が狂うと、連鎖的に起こるであろうチグハグさだった。せっかく個々が良いものであっても、並べ方一つで、それらは打ち消し合い、ぶつかり合い、時には飲み込みあってしまい、用意していた分かり合える要素も、その機会を得ぬまま、だだ、”凄かった!”の印象だけを残し、閉じてしまう懸念があった。正直、それは昨年、私が幾つか観たイベントライブの出演時で感じたこともあった。

彼らの世界観は、作品で言うと、シングルではなくアルバム。ライヴで言うとイベントではなくワンマン。そんな印象を私は持っている。それは、短い時間制約や枠の中では、彼らの持つ壮大な流れや物語性、そしてドラマツルギーがどうしても収まり切らないと思っているからに他ならない。その為、その枠の中では、若干はみ出したり、時にはチグハグなプレイを感じさせる時もある。正直言うと、私が見た前述の序盤戦は、そのライブに於いて、一つの大きな世界観を味わうまでには至っていなかった。各曲は各々素晴らしく成立してはいたものの、それをまとめる大きな物語に若干の物足りなさがあった。しかし、彼らはその辺りを、その後も続いたツアーにて、しっかりと補完していた。実質、この青年館では、それがしっかり表れていたし、加え、この日は、後述するが、ステージと客席を近づけ、一つにさせる起爆的な言葉も飛び出した。結果、この日本青年館では各曲を成立させつつも、一つの大きな物語、言い換えると「ドレスコーズ劇場」を感じることが出来た。短編ものがオムニバス形式でズラリと並びながらも、その作者らしいトータル性で全体を擁している、あの感じだ。

この日、私が会場に入ると、BGMはハーシュノイズの類いであった。凄いBGM。だが、なんとなく心地良い。”なんか彼ららしいな…”と思いながら、ノイズに身を委ねていると、急に場内の電気が消え、妙な緊張感に包まれる。Velvet Undergroundの「All Tomorrow’s Parties」のSEが鳴り渡り、場内からはステージに向けての声援と、ざわざわした高い期待値が寄せられる。

そんな中、メンバーがステージにスタンバイする。ギターの丸山康太がフィードバックを放ち、デモンストレーションと言わんばかりに、ドラムの菅が暴発的なドラムソロを乗せていく。そんな中から、1曲目の「誰も知らない」が輪郭を表す。凄いオープニングだ。孤高感と怒涛が酔いを誘う。その凄さにグイグイと惹き込まれていく自分。各人思い思いにやっていながらも生まれる不思議な塊(かたまり)感に何度も高揚と称した興奮が襲ってくる。続いて、イントロの丸山のギターカッティングが鳴り響く。アルバムでも1曲目に収録されており、ウェルカムな雰囲気を醸し出していた、ノリの良いロックンロールナンバー「Lolita」だ。と同時に、”待ってました!”と飛びつく会場。疾走感のある丸山のギターと、楽曲にスピード性を加える山中治雄のベース、そしてドラムの菅大智がソリッドな8ビートを転がしていく。先程まで音塊に飲まれていた会場がグンと、自分の意思を取り戻していく。続く「リリー・アン」でも、更にライヴを転がしていくように会場に加速がつけられていく。

インターバル。毛皮のマリーズ時代は、ここでお客さんからステージに色々な言葉が投げられていたが、こちらは彼らの3曲で漂わせた孤高さに気圧されてか?それこそ「シーン」と書き足したくなるぐらいの沈黙が支配していた。それはまるで、”次に何が飛び出してくるか?”に神経を研ぎ澄まし、待ち構えているようでもあった。そして、この合間合間の沈黙は、当面インターバルの間に何度も訪れる。

「東京こんばんは。僕たちが噂のドレスコーズです。今日は楽しんで帰って」と志磨。ここからはフレンチポップmeetsフリージャズといった趣きの曲が続く。まずは、ブリジット・フォンテーヌとアートアンサンブルオブシカゴの楽曲を彷佛させる「Tango,JAJ」。間に激しさを時折織り込むのは、作品の際にはなかったライヴならではの場面だった。間間に菅が腕を振り上げスネアを叩き、ここぞという時に、エロティックでメランコリックなギターソロを丸山が乗せる。続いて、ジャジーな雰囲気を持った「Puritan Dub」に入ると、ウッドベース的音色の山中が楽曲を引っ張る。4ビートを交えた、ちょっと趣味性の高い、ラ・ボエーム的な世界観が会場を包んでいく。

「新曲やるよ。『Zombies』って曲」と告げられプレイされた同曲は、O-WESTでも披露されていた、彼らの新しい面。哀しみを帯びた、ウェットな同曲では、志磨もギターを弾きながら「♪何もかも忘れた 僕はゾンビ♪」と悲し気に歌う。ラストに向けての抑えられない堰を切ったかのような気持ちが曲と共に溢れ出していき、その後に訪れる穏やかな部分はまるで凪を感じさせた。

続いての「パラードの犬」は、音数は少ないが、メンバー各人の一音、一打が響き、染みた。志磨もつぶやくようにボソッと歌っていた。会場は未だ微動だにせず、浸るように何かを見つめ、立ち尽くすがごとく呆然とした表情を漂わせている。

「次は君のような映画の話。『ストレンジピクチャー』って曲だよ」と、志磨が曲紹介。この曲もライヴならでは。1音下げて、やや低めに歌を歌っている。会場もビートに合わせ、手拍子を取り、若干左右に揺れ出す。

菅がシャッフル気味のドラミングで繋ぐ中、丸山のギターがそこに乗り、カウパンク~カントリーの雰囲気を持った「レモンツリー」に入る。会場に牧歌的なノリが若干持ち込まれる。志磨も同曲で、一瞬ハンドマイクスタイルになり、空いた左手でシアトリカルなポーズをとる。

またここで沈黙。変わらず、毛皮のマリーズの時のようなステージに向けての声はない。

「東京、ごきげんいかが? 山中がヤバいの演るよ」と志磨が告げ、この日のハイライトの一つ、「Automatic Punk」が始まる。演出の赤いライトとの絶妙なマッチ感もたまらなかった同曲。この曲はとにかくリズム隊がヤバかった。緊張感と緊迫感が会場全体を支配し、これまでも多くの場面で、なすすべもなくステージから放たれる各楽曲を受けていた会場も、この曲ではことさら打たれるがままに享受態勢を取る。ここまで孤高性に溢れた音塊が放たれると、ホント我々は受け入れ、浸るしか方法がない。まるで波状攻撃のように、嵐のような菅のドラミングが会場を時折グワッと飲み込んでいく。ステージは既にサバトの様相を見せる。丸山も負けじと、エフェクターのディレイをマニュアルにて操作。駆使してノイズを作り出し、彼ならではの演出を加えていく。後半交戦してきたフラッシュが、その凶暴さを更に大きなものへと媒体していく。

そして、ここでいきなり景色を変えるようにポップでジュークボックスロックンロール的な「SUPER ENFANT TERRIBLE」に突入する。同曲により、会場に弾んだ雰囲気が持ち込まれると、志磨も作品とは違い、わざと歌を崩して歌う。ドラム&ベースのリズム隊による2声のコーラスが楽曲に柔らかさを寄与していく。同曲では、志磨もステージを左右に広く使い動く。間間に気高さを感じる同曲。お客さんがクラップでアクセントをつけていく。

ここでようやくステージに向けて声が上がる。そこに志磨がMCにて語り始める。

「ぼくらはドレスコーズ。誰にも似てない孤高のロックンロールバンド。ひとりぼっちのドレスコーズ。そして、僕たちにとってもそっくりな君たち。君たちは僕たちにとってもよく似ている。僕たちは、まだ誰も知らない道を行くけど、僕らに似た君。ひとりぼっちは寂しいかい?誰にも支持されないのは寂しいかい?だけど、それは寂しいことじゃない。僕らはずっとここに居るから」。

このドレスコーズになって、初めて彼の口から、”こっちに来いよ、仲間だろ”。と語られた気がした。ドレスコーズは孤高のバンド。一方通行に楽曲が放たれ、それを我々は自己解釈も交え受け止める立場だと自身に言い聞かせていただけに、この言葉は非常に嬉しかった。やっと、なんか分かり合えた気がした。そこから入った「(This Is Not A) Sad Song」は、まるでこれまでとは違ったライヴ会場のように、ステージ/客席との共有が生まれた。なんともゲンキンなものだ(笑)。会場も心を許すように一緒に歌い、ステージに向け、腕を上げる。ようやく氷が溶け、明るさを取り戻したかのようであった。ここからはラストまでは早かった。

「始まりの歌だよ~」で始まった「ベルエポックマン」は、ライヴをラストに向け更に加速させていくと共にフラッシュのようなラストスパートを見せる。ギターとドラムがつけるハーモニーもライヴならではだ。菅の力強いスネアに続き、「Trash」のイントロが飛び出すと、会場も一際沸く。彼らの出発点とも言える同曲に、これまで以上に会場中が呼応。ボーカルの志磨のキメフレーズに合わせみんなが応える。特に一呼吸置いて放たれた「♪派手にとどめをさしてくれ?♪」のフレーズには、会場中も合わせて大熱唱。忘れられない1シーンであった。

アンコールは2曲。まずは「僕ら初めてのツアーがここで終わる。全国回っていいツアーだったよ。みんなありがとう。新曲演るよ。この青年館に捧げます」の言葉の後、放たれたのは、フレンチロックンポップとも称せる新曲「Teddy Boy」であった。こちらも初見の時よりもぐっと楽曲として確立せしめており、それは既にほぼ完成型を迎えていた。そして、「このツアー最後の曲です」と志磨により告げられた後に放たれたのは「1954」。志磨が雄大なギターカッティングを生み出し、丸山も負けじと哀愁のギターソロを展開していく。その後もギターソロを弾き倒す丸山。浄化していくかのような、昇華していくかのような、ここでもう一度孤高性がステージ上に現れる。バックライトの光量も上がって行き、会場にぬくもりと光が蘇っていくかのようだ。

フィードバックが鳴り続ける中、「どうもありがとう東京またね」と志磨。腕を上げ、征服したゼ的な誇らしげな表情を残し、彼らはステージを去った。と思いきや、去り際に、志磨が持っていたギターを床に振り下ろす。一撃。それはまるで”何かをここに残してやったぜ!”との意の込もった、打ち付ける楔(くさび)のようでもあった。

彼らはこれからも各地で、<誰にも似ていないバンド、ドレスコーズ>の楔を打ち続けることだろう。そして、その楔が次はきっとあなたに打ち込まれるに違いない。さぁ、安心して、胸を開き、思いっきり打ち込まれてくれ!

Report : 池田スカオ和宏

【SETLIST】

01. 誰も知らない

02. Lolita

03. リリー・アン

04. Tango,JAJ

05. Puritan Dub

06. Zombies

07. パラードの犬

08. ストレンジピクチャー

09. レモンツリー

10. Automatic Punk

11. SUPER ENFANT TERRIBLE

12. (This Is Not A) Sad Song

13. ベルエポックマン

14. Trash

<アンコール>

15. Teddy Boy

16. 1954

【MEMBER】

Vo. 志磨遼平

Vo. 志磨遼平

G. 丸山康太

B. 山中治雄

Dr. 菅大智

【BIOGRAPHY】

2012年1月、志磨遼平(Vo)、丸山康太(Gu)、菅大智(Dr)の3人がドレスコーズ名義でステージに立つ。東高円寺U.F.O.CLUBのカウントダウン・パーティーで、出演は事前に発表されず、カバー曲を含む短い演奏であった。2月、山中治雄(Ba)が加入。

3月、都内某所でレコーディングを開始。

4月、バンド始動の正式発表に伴い、ウェブサイトをオープン。

6月、大阪、名古屋、横須賀の3ヶ所を回るプレ・ツアー“Before The Beggining”をウェブサイト上で急遽発表。開催7日前の発表にも関わらず、チケットはわずか数分で完売。

7月、1st Single「Trash」リリース。山下敦弘監督作品『苦役列車』(東映)主題歌となる。

12月、1st Album『the dresscodes』リリース。

2013年1月、初の全国ツアー“the dresscodes TOUR 1954”をスタート。全箇所大成功を収める。

【NEW ITEM】

First Album

First Album

『the dresscodes』

COZP-735~6

初回限定盤【CD+DVD】

COCP-37693

¥3,360(tax in)

Now On Sale

1. Lolita

2. Trash

3. ベルエポックマン

4. ストレンジピクチャー

5. SUPER ENFANT TERRIBLE

6. Puritan Dub

7. Automatic Punk

8. リリー・アン

9. レモンツリー

10.誰も知らない

11.(This Is Not A)Sad Song

10.1954